Реклама Google — средство выживания форумов :)

Реклама Google — средство выживания форумов :)

-

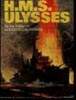

/60c9aa39a5b1t.jpg)

Трактир "Адмирал Бенбоу" [«курилка» или разговор обо всем понемногу….1]

Перенос из темы «ЗНАКОМИМСЯ, ПРЕДСТАВЛЯЕМСЯ»Теги:

Джи-джи> Что касается личности Петра, то выскажу свое мнение.

Джи-джи> И сейчас я не могу сказать, что с уважением отношусь к этому историческому деятелю. Слишком много крови, даже для 18 века.

Алексей, разреши мне что-то тебе сообщить.

Не надо так судить.Вспомни историю РИ-СССР:реформаторов было не много-серьёзных: Иван Грозный, Пётр 1-й, Александр 2-й и Сталин.На досуге почитай Макиавелли "Государь". Ты ж не глупый-всё сам поймёшь. Как только Государь даст "слабины"- тут сразу и появится "передовая творческая ИНТЕЛЛИГЕНЦИЯ" с бомбой в руке или ЕЁ разновидность- демократы, либералы и прочая антигосударственная сволочь, нанятая "конкурентами" за 30 серебреников.А теперь прикинь-из четверых кто умер не в своей кровати? Умер тот , кто дал "слабины". Это закон и не я его придумал. Дедушка Дарвин был прав в одном- в этом мире выживает сильнейший. Кстати, по монархам Франции - та же история.Это я за товарищей Бурбонов.Последний, хреновый был король со своей М.-Антуанеттой(далее были не короли, а дерьмо- ни родины,ни флага).Умница-реформатор(почитай его проекты и указы).А чем они оба кончили? ГИЛЬОТИНОЙ!!!!Почему(?)-хотели же как лучше...а вышло? ...как всегда,УВЫ,решил монарх "немного гайки отпустить".И из этого получается два варианта- или крепкое государство,или то, что было в 80-е и 90-е годы в СНГ.Макиавелли "Государь"- схема универсальная- на все века и народы.Я высказал своё мнение.Наверно кому-то не понравится, но она (схема) работает и будет работать "до скончанья веков".

P.S. ВЛАСТЬ_ощущение "управления" в своих руках_величайший наркотик в мире. И не каждый с этим совладает, далеко не каждый.Совладает только Государь, понимающий, что "слишком много крови" не бывает.Или- или.

Джи-джи> И сейчас я не могу сказать, что с уважением отношусь к этому историческому деятелю. Слишком много крови, даже для 18 века.

Алексей, разреши мне что-то тебе сообщить.

Не надо так судить.Вспомни историю РИ-СССР:реформаторов было не много-серьёзных: Иван Грозный, Пётр 1-й, Александр 2-й и Сталин.На досуге почитай Макиавелли "Государь". Ты ж не глупый-всё сам поймёшь. Как только Государь даст "слабины"- тут сразу и появится "передовая творческая ИНТЕЛЛИГЕНЦИЯ" с бомбой в руке или ЕЁ разновидность- демократы, либералы и прочая антигосударственная сволочь, нанятая "конкурентами" за 30 серебреников.А теперь прикинь-из четверых кто умер не в своей кровати? Умер тот , кто дал "слабины". Это закон и не я его придумал. Дедушка Дарвин был прав в одном- в этом мире выживает сильнейший. Кстати, по монархам Франции - та же история.Это я за товарищей Бурбонов.Последний, хреновый был король со своей М.-Антуанеттой(далее были не короли, а дерьмо- ни родины,ни флага).Умница-реформатор(почитай его проекты и указы).А чем они оба кончили? ГИЛЬОТИНОЙ!!!!Почему(?)-хотели же как лучше...а вышло? ...как всегда,УВЫ,решил монарх "немного гайки отпустить".И из этого получается два варианта- или крепкое государство,или то, что было в 80-е и 90-е годы в СНГ.Макиавелли "Государь"- схема универсальная- на все века и народы.Я высказал своё мнение.Наверно кому-то не понравится, но она (схема) работает и будет работать "до скончанья веков".

P.S. ВЛАСТЬ_ощущение "управления" в своих руках_величайший наркотик в мире. И не каждый с этим совладает, далеко не каждый.Совладает только Государь, понимающий, что "слишком много крови" не бывает.Или- или.

В один ненастный день, в тоске нечеловечьей,

Не вынеся тягот, под скрежет якорей,

Мы всходим на корабль, и происходит встреча

Безмерности мечты с предельностью морей.

Не вынеся тягот, под скрежет якорей,

Мы всходим на корабль, и происходит встреча

Безмерности мечты с предельностью морей.

Это сообщение редактировалось 13.06.2009 в 05:48

Братцы, у нас все же несколько иной профиль форума! Если каждый начнет высказывать свое мнение по вопросам, не связанным с историей флота и судомоделизма, можем докатиться до крайне нежелательных слов, рассуждений и призывов. А это уже политика, чего нам делать вовсе не нужно!!! Поэтому, давайте охладим свои эмоции и вернемся на "грешную землю", я думаю, для всех так будет лучше!

Не старайся казаться лучше чем ты есть,но умей увидеть большое в малом!

IBeRUS> Братцы, у нас все же несколько иной профиль форума!

Так у нас же"обо всём понемногу" Высокое собрание посчитает мои строчки лишними и КЭПТЭН их уберет.Да и не собираюсь я навязывать своё мнение кому-либо.Я его просто выразил в рамках сложившегося мировозрения и без эмоций(восклицательный знак в предложении эмоциями не считаю) А спорить ,даже по делу-ерунда.

Высокое собрание посчитает мои строчки лишними и КЭПТЭН их уберет.Да и не собираюсь я навязывать своё мнение кому-либо.Я его просто выразил в рамках сложившегося мировозрения и без эмоций(восклицательный знак в предложении эмоциями не считаю) А спорить ,даже по делу-ерунда.

Так у нас же"обо всём понемногу"

Высокое собрание посчитает мои строчки лишними и КЭПТЭН их уберет.Да и не собираюсь я навязывать своё мнение кому-либо.Я его просто выразил в рамках сложившегося мировозрения и без эмоций(восклицательный знак в предложении эмоциями не считаю) А спорить ,даже по делу-ерунда.

Высокое собрание посчитает мои строчки лишними и КЭПТЭН их уберет.Да и не собираюсь я навязывать своё мнение кому-либо.Я его просто выразил в рамках сложившегося мировозрения и без эмоций(восклицательный знак в предложении эмоциями не считаю) А спорить ,даже по делу-ерунда.

В один ненастный день, в тоске нечеловечьей,

Не вынеся тягот, под скрежет якорей,

Мы всходим на корабль, и происходит встреча

Безмерности мечты с предельностью морей.

Не вынеся тягот, под скрежет якорей,

Мы всходим на корабль, и происходит встреча

Безмерности мечты с предельностью морей.

AnAnAs

новичок

Просто смотрящий скрывающийся под эмблемой воров, убийц, насильников, черносотенцев и войс СС заботится о нашей нравственности...

Эта эмблема ничего общего (как корова и лощадь) не имеет с войсками СС, и даже с эмблемой немецких танкистов того периода, потрудитесь поучить историю и геральдику. А то у нас, как увидят череп с костями так сразу - СС. Так глядиш и православных схимников в каратели запишут. Прошу простить меня за вставку не по теме. Дремучесть персонажей иногда удивляет.

Эта эмблема ничего общего (как корова и лощадь) не имеет с войсками СС, и даже с эмблемой немецких танкистов того периода, потрудитесь поучить историю и геральдику. А то у нас, как увидят череп с костями так сразу - СС. Так глядиш и православных схимников в каратели запишут. Прошу простить меня за вставку не по теме. Дремучесть персонажей иногда удивляет.

kotbayun> Так у нас же"обо всём понемногу"

Солидарен! Тем более и трактир именно для этого открывался. А разговор о царях и пр. начался с обсуждения даты Дня моделиста. Так что все в теме

Солидарен! Тем более и трактир именно для этого открывался. А разговор о царях и пр. начался с обсуждения даты Дня моделиста. Так что все в теме

Когда у нас появятся работники, которым достаточно просто заплатить?

M.Gotovchitz> Солидарен! Тем более и трактир именно для этого открывался. А разговор о царях и пр. начался с обсуждения даты Дня моделиста. Так что все в теме

Пусть будет по-вашему,только не забывайте, что именно в трактирах и тавернах производился найм ничего не помнящих от пьянки моряков на самые паршивые рейсы, там же было известное количество шпиков и сексотов, доносивших "куды следовает" и там же сгинуло немерянное число свободомыслящих. А политика пьянит покрепче вина!

Пусть будет по-вашему,только не забывайте, что именно в трактирах и тавернах производился найм ничего не помнящих от пьянки моряков на самые паршивые рейсы, там же было известное количество шпиков и сексотов, доносивших "куды следовает" и там же сгинуло немерянное число свободомыслящих. А политика пьянит покрепче вина!

Не старайся казаться лучше чем ты есть,но умей увидеть большое в малом!

kotbayun> Не в обиду автору, но САМОЕ - САМОЕ, это фото DSC03728 НЕТ СЛОВ!!!!

А никаких обид.Автор то промеждупрочим гражданин России.Просто в Украине вид на жительство.И вообще то я присягал на верность всему союзу.:)) так что для меня страна едина от белого до черного,от балтики до берингова пролива.Сам родился под Владивостоком,а дед мой детдомовский из под одессы.Ну как,берете в свое буржуинство?:))

А никаких обид.Автор то промеждупрочим гражданин России.Просто в Украине вид на жительство.И вообще то я присягал на верность всему союзу.:)) так что для меня страна едина от белого до черного,от балтики до берингова пролива.Сам родился под Владивостоком,а дед мой детдомовский из под одессы.Ну как,берете в свое буржуинство?:))

kontrbizan> А никаких обид.

Алексей,я мож. перемудрил чуток.Фото с флагом лаконичное до безобразия.Просто у автора всегда есть свои любимые фото-за кот. и в огонь и в воду.А мне сразу это на глаз упало-АБАЛДЕТЬ.Других смыслов нет.Ждем продолжения.

Алексей,я мож. перемудрил чуток.Фото с флагом лаконичное до безобразия.Просто у автора всегда есть свои любимые фото-за кот. и в огонь и в воду.А мне сразу это на глаз упало-АБАЛДЕТЬ.Других смыслов нет.Ждем продолжения.

В один ненастный день, в тоске нечеловечьей,

Не вынеся тягот, под скрежет якорей,

Мы всходим на корабль, и происходит встреча

Безмерности мечты с предельностью морей.

Не вынеся тягот, под скрежет якорей,

Мы всходим на корабль, и происходит встреча

Безмерности мечты с предельностью морей.

M.Gotovchitz>> Солидарен! Тем более и трактир именно для этого открывался. А разговор о царях и пр. начался с обсуждения даты Дня моделиста. Так что все в теме

IBeRUS> Пусть будет по-вашему,только не забывайте, что именно в трактирах и тавернах производился найм ничего не помнящих от пьянки моряков на самые паршивые рейсы, там же было известное количество шпиков и сексотов, доносивших "куды следовает" и там же сгинуло немерянное число свободомыслящих. А политика пьянит покрепче вина!

Эка вы махнули. То ж когда было. Сейчас все по другому.Англия не туманный альбион,на Фиджи не едят людей и Соломоновы острова не мекка акулья.Так что смело вперед.По кабакам и барам!! Как он мечтал- из океана вернуться на родной причал,веселый раненый и пьяный,о боже мой,как он мечтал.В портовом кабаке "Ривьера" в обьятьях гейшу задушить,вскричать-А ну,скрипач-халера,сыграй,я буду петь...

IBeRUS> Пусть будет по-вашему,только не забывайте, что именно в трактирах и тавернах производился найм ничего не помнящих от пьянки моряков на самые паршивые рейсы, там же было известное количество шпиков и сексотов, доносивших "куды следовает" и там же сгинуло немерянное число свободомыслящих. А политика пьянит покрепче вина!

Эка вы махнули. То ж когда было. Сейчас все по другому.Англия не туманный альбион,на Фиджи не едят людей и Соломоновы острова не мекка акулья.Так что смело вперед.По кабакам и барам!! Как он мечтал- из океана вернуться на родной причал,веселый раненый и пьяный,о боже мой,как он мечтал.В портовом кабаке "Ривьера" в обьятьях гейшу задушить,вскричать-А ну,скрипач-халера,сыграй,я буду петь...

Прикреплённые файлы:

Тут главное не перебрать,как на фото.И то потом поъехали полицейские и помогли доставить тело к трапу. Был неписаный закон-если пьяный моряк,возвращаясь,не дошел,но упал головой в сторону порта,то такого доставить на борт и утром опохмелить.Если же он найден лежащим в сторону города,то сечь по утру.Наш лежал как надо:))

Прикреплённые файлы:

kontrbizan> Наш лежал как надо:))

Памятка ревнителям нравственности: Не судите - да не судимы будете (из Св. Писания)

Памятка ревнителям нравственности: Не судите - да не судимы будете (из Св. Писания)

В один ненастный день, в тоске нечеловечьей,

Не вынеся тягот, под скрежет якорей,

Мы всходим на корабль, и происходит встреча

Безмерности мечты с предельностью морей.

Не вынеся тягот, под скрежет якорей,

Мы всходим на корабль, и происходит встреча

Безмерности мечты с предельностью морей.

kontrbizan> Тут главное не перебрать,как на фото.И то потом поъехали полицейские и помогли доставить тело к трапу. Был неписаный закон-если пьяный моряк,возвращаясь,не дошел,но упал головой в сторону порта,то такого доставить на борт и утром опохмелить.Если же он найден лежащим в сторону города,то сечь по утру.Наш лежал как надо:))

// russian-10-50.myriads.ru

Леонид Соболев

Рассказы капитана 2-го ранга В.Л.Кирдяги

КОГО СЧИТАТЬ ПЬЯНЫМ?

- Был у нас на крейсере гвардейского экипажу "Олег" старший офицер с

такой фамилией, что новобранцы хорошо если к рождеству Христову ее

заучивали, - старший лейтенант Монройо Феррайо ди Квесто Монтекули. Матросы

промеж себя его звали флотским присловьем: "Тое-мое, зюйд-вест и каменные

пули", а короче просто - "Тое-мое"...* Предок не то французских моряков, не

то итальянских, которые на службу Петру Первому подались. Так вот у него

своя теория была, какого матроса считать пьяным. Если матрос к отходящей

шлюпке своими ногами из города дошел, по трапу поднялся и хоть кой-как, но

фамилию и номер увольнительной жестянки доложил - он беспрепятственно мог

идти в кубрик. Более того, если Тое-мое сам при возвращении с берега

присутствовал, он еще и похвалит: "Молодец, - скажет, - сукин сын, меру

знаешь, иди отсыпаться"... Пьяным у него считались те, кого матросы к шлюпке

на руках принесут, на палубу из нее горденем подымут, как кули с мукой, и

потом на бак снесут. Там их, как дрова, на брезент складывали, чтобы палубу

не гадили.

______________Полагаю, что Василий Лукич что-то прибавил для блеска рассказа: такой

фамилии на флоте я не слышал. Были, скажем, де Кампо Сципион или

Моноре-Дюмон, Пантон-Фантон де Верайон, барон Гойнинген-Гюне или даже

Гогенлоэ-Шилонфюрст, кого матросы переиначили в "Голыноги, шилом хвист". Но

такой звучной фамилии в списках российского императорского флота не

значилось. - Л.С.

Разницу эту он сам установил и твердо соблюдал. Вот, скажем, был у нас

водолаз Парамонов, косая сажень в плечах и глотка - для питья

соответственная.

Взошел он на палубу, а его штормит - не дай бог: с борта на борт

кладет, того гляди - грохнется. Тое-мое вахтенному офицеру мигнул - мол, на

бак! А Парамонов, хоть чуть жив, разобрался. Вытянулся во фронт, стоит,

покачивается, будто грот-мачта в шторм, с амплитудой градусов в десять, и

вдруг старшому наперекор:

- А я, вашскородь, не пьяный. Я до шлюпки в тютельку дошел. И, ежели

желаете, даже фамилию вашу произнесу...

Мы так и ахнули: рванет он сейчас "Тое-мое, зюйд-вест и каменные

пули"!.. Ан нет: набрал в грудь воздуху и чешет:

- Старший лейтенант Монр... ройо... Ферр... райо... ди Квесто...

Монтеку... ку*... кули, во какая фамилия!

______________Тут Василий Лукич мастерски икнул. - Л.С.

Ну, думаем, будет сейчас мордобой, какого не видели! Так тоже нет!

Усмехнулся Тое-мое, полез в кошелек, вынул рубль серебряный и дает

Парамонову, а вахтенному офицеру:

- Запишите, - приказывает, - разрешаю внеочередное увольнение! - Потом

к остальным повернулся: - Глядите, - говорит, - вот это матрос! Не то что

вы, свиньи... - И пошел, и пошел каждому характеристику давать.

А с пьяными разборка у него утром бывала, перед подъемом флага. Придет

на бак, а они уже во фронте стоят и покачиваются. Вот он и начинает, говоря

по-нынешнему, проводить политработу.

- Ты что, впервые надрался? - спрашивает.

Матрос думает-думает, как лучше ответить, и скажет:

- Так точно, вашскородь, впервой. Никогда так не случалось.

- Ах, так! Впервой?.. Двадцать суток мерзавцу без берега, чтобы знал,

как пить!.. Ну, а ты?

Другой, понятно, учитывает ситуацию, с ходу рапортует:

- Простите, вашскородие, не сообразил. Пью-то я справно, а тут корешей

повстречал, будь им неладно, ну и не рассчитал... А то я завсегда своими

ногами дохожу, а чтобы горденем подымали, такой страм впервой случился, ваше

высокоблагородие, кореши это подвели...

Тое-мое, зюйд-вест бровками поиграет:

- Та-ак... Двадцать суток. Да не без берега, а строгого ареста! Пять -

на хлебе и воде!.. Я тебя научу, мерзавец: пить не умеешь, а хвастаешь!

Ну, это все времена давние-передавние, а ведь и в нашем-то

рабоче-крестьянском флоте я тоже кое-каких суффиксов по этой части

навидался.

Начать-то надо, пожалуй, сбоку. В двадцатых годах появилась у нас на

Балтийском флоте эпидемия: психи. Что это за явление? А вот что.

Читайте далее: СУФФИКС ВТОРОЙ

И т.д.

// russian-10-50.myriads.ru

Рассказы капитана 2-го ранга В.Л.Кирдяги

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПОДХОД

Самый поразительный случай за годы моей политработы был, пожалуй, в

тысяча девятьсот двадцать втором году на учебном судне.

Вот много говорится об индивидуальном подходе к людям, что, мол, всех

под одну гребенку равнять нельзя и в воспитательной работе обязательно надо

учитывать особые свойства самого человека. Так вот, в первые годы моего

комиссарства я раз с отчаяния такой индивидуальный подход загнул, что теперь

вспомню - и сам удивляюсь.

Однако результаты оказались выше всех ожиданий, и сохранил я для

Красного флота одного очень ценного человека.

Был тогда у нас на учебном корабле вторым помощником командира Помпеи

Ефимович Карасев. Собственно, настоящее его имя было Помпий, но в

семнадцатом году, пользуясь гражданскими правами, он это имя во всех

документах переделал на Помпея и даже соответственно перенес день своего

ангела с седьмого июля на двадцать третье декабря. Пояснил он это тем, что

имя Помпий очень смахивает на пожарную помпу, чем при царском режиме ему

порядком надоедали корабельные шутники, а Помпей много благозвучнее и даже

имеет флотский оттенок, потому что, как услышал он это на лекции в

гельсингфорсском матросском клубе, некий римский воевода Помпей одержал

морскую победу, и следственно, тоже был военным моряком.

Должность второго помощника командира в те годы мало чем отличалась от

должности главного боцмана - как говорится, свайки, драйки, мушкеля, шлюпки,

тросы, шкентеля, - и поскольку боцман у нас, по мнению Помпея, был слабоват,

он сам круглые сутки катался по кораблю шариком на коротеньких своих ножках,

подмечал неполадки и "военно-морской кабак" и по поводу этого беспрерывно

извергал сквернословие, весьма, надо признаться, затейливое. Так же подавал

и команды на аврале: в команде, скажем, пять слов, а у него - пятнадцать, и

остальные десять все посторонние. Прямо удивляешься, откуда что берется...

Правда, плавал он к тому времени более двадцати лет и на этом же корабле с

девятьсот восьмого года в боцманах ходил. До того он к этому диалекту

привык, что иначе ни на какую тему говорить не мог, и раз я просто

поразился, в каких случаях он на нем изъясняется.

Заработался я как-то ночью, слышу восемь склянок, ну, думаю, Помпеи

Ефимович, наверное, уже на ногах, он позднее четырех утра на палубу не

выскакивал. А мне надо было ему сказать о покраске библиотеки. Ну, пошел я к

нему в каюту, - а каюта у него была своеобразная: на столе ни чернильницы,

ни бумажки, ни книжки, чистый стол, как шканцы, палуба вымыта и медяшка

грелки собственноручно надраена, а на грелке вечно чайник стоит. Пользовался

он каютой только для того, чтобы с полуночи до четырех и после обеда до

разводки на работы поспать и вечерком - часок чайку попить. Тогда стелил он

на письменный стол газетку, снимал с грелки чайник, где с утра чай парился,

скидывал китель, доставал из шкафа кружку и сахар - и наслаждался.

Приоткрываю я тихонько дверь, думаю, может, он еще спит, и вижу: стоит

он в исподних на коленках перед стулом - а на стуле крохотная иконка

(вероятно, в нерабочее для нее время она в шкафу вместе с сахаром лежала) -

и истово крестится. Вы скажете, мне бы следовало в это дело вмешаться, но к

этим пережиткам тоже надо было подход иметь, а тут человек скромно

отправляет культ в своей каюте, не мешая службе, агитацией религиозной не

занимается, - ладно, думаю, при случае воздействую осторожно.

Хотел уже дверь прикрыть, но донеслась тут до меня его молитва, я чуть

не фыркнул: увлекся мой Помпеи, меня не видит и причитает у иконки, да

как!.. В той же пропорции, что с командами - пять слов молитвы, а десять

посторонних. Жалуется богу на командира, что тот ему зря фитиль вставил за

беспорядок на вельботе, - и попутно как рванет командирскую бабушку в

тридцать три света, в иже херувимы, в загробные рыданья и пресвятую деву

Марию, и вслед за тем - молитву о смягчении сердца власть имущих, поминая

царя Давида и всю кротость его.

Ну, конечно, господу богу обращаться ко мне, как к комиссару корабля, с

претензиями на второго помощника было неудобно, и от него я жалоб не слышал.

А вот от комсомольцев мне за Помпея порядком приходилось. Особенно горячился

комсомольский отсекр Саша Грибов. Это был год первого комсомольского набора

на флот, и почти все ученики машинной школы, что у нас на корабле плавали,

недавно еще были комсомольскими работниками не ниже уездного масштаба, а

Помпеи их благословляет с утра до вечера. Конечно, обидно. На собраниях

шумят, ставят вопрос о списании Помпея с корабля как пережитка, словом, что

ни день, то к командиру - рапорт, а к комиссару - постановление

комсомольского бюро. Я Грибову объясняю:

- Товарищ дорогой, у нас военный флот, а не губернская конференция,

пора уж, в самом деле, привыкать. Вы бы лучше, чем шум подымать, помогли бы

мне - провели бы со своей стороны воспитательную работу над стариком. Народ

вы молодой, флота не знаете, учить вас морскому делу надо. А где мы другого

такого специалиста по шлюпкам, парусам, тросам и прочим премудростям найдем?

В учебниках не все написано, а в нем двадцатилетний опыт. Кто вас так научит

узлы вязать, краску составлять, фигурные маты плести?

- Да вот о матах-то я и толкую, - говорит Грибов, - он, товарищ

комиссар, не плести маты нас учит, а загибать их. Вы послушайте, как наши

комсомольцы в быту стали говорить: через два слова в треть - загиб. Думают,

это настоящий флотский шик и есть, а как их разубедишь, когда живой пример

перед глазами, тем более комсостав?

Ну, я вижу, вопрос перерастает в политическую плоскость - Помпеи и

впрямь у меня молодое пополнение портит. А на комсомольцев в те годы с

разных сторон влияли: жоржики, которых с флота еще не всех повыкидали,

татуировочку насаждают, блатной лиговский язык прививают, якобы флотский.

Иной раз слушаешь - передовой комсомолец, недавно еще где-либо у себя в

Калуге новый быт насаждал, - а тут из-под бескозырки чуб выпустит, клеш в

семьдесят два сантиметра закатит и говорит примерно так: "Чьто ж, братва,

супешнику счас навернем, с коробочки потопаем, прокинем нынче по Невскому,

бабца какого наколем - и закройсь в доску до понедельника". Я раз их собрал,

высмеял, а о "коробке" специально сказал. "Вы, - говорю, - на этом корабле в

бой за Советскую власть пойдете, на корабле живете, учитесь, а нужно - и

умирать будете, а вы такое гордое слово - корабль - в "коробку" унизили". И

рассказал им попутно, как русские матросы в старое время и в гражданской

войне кораблем своим гордились и сами с ним на дно шли, как в Новороссийске

над этими "коробками" тяжелыми мужскими слезами плакали, когда их топить

пришлось... Ну, дошло это до комсомольского сердца, и слово "коробка" у нас

действительно исчезло, а прочий лиговский язык никакой борьбы не выдерживал.

А тут еще Помпеи мат культивирует, борьба на два фронта получается...

Вызвал я его к себе в каюту, посадил в кресло и начал проводить

политработу:

- Так и так, Помпеи Ефимович, грубая брань унижает не того, в кого она

направлена, а того, кто ее произносит. Это, - говорю, - в царском флоте было

развито как неуважение к личности трудящегося, а в наших условиях на

матерщинника смотрят как на некультурный элемент. Словом, чтобы не

действовать административно, я вам не предлагаю в порядке приказа изжить

матерную брань, а говорю по-хорошему: будьте сознательны, бросьте это дело.

Говорю, а сам вижу - слова мои в него, как в стенку, ни до души, ни до

сознания не доходят: сидит мой Помпеи, красный, потный, видимо, мучается, да

и побаивается - для него комиссар страшнее командира. Нет, думаю, не тот у

меня подход, надо эти лозунги бросить. Я на другой галс лег - объясняю

попросту, задушевным тоном: молодежь, мол, теперь иная, это не серые

новобранцы с деревни, а комсомольцы, у каждого своя гордость, и им обидно.

Это нам с вами, говорю, старым морякам, как с гуся вода, - покроют, - и не

встряхнешься. А им внове, надо же понимать.

Слушал, слушал Помпеи Ефимович, потом на меня глазки поднял, - а они у

него такие маленькие были, быстрые и с большой хитринкой.

- Так, товарищ же комиссар, они приобыквут! Многие уже теперь понимают,

что я не в обиду и что никакого неуважения их личности не выказываю.

Наоборот, иной сам чувствует, что это ему в поощрение или в пояснение. И

работать веселей, а то все швабры да щетки, чистоль да тросы изо дня в день

- прискучает. Опять же, скажем, терминология: эти самые ваши комсомольцы по

ночам морскими терминами бредят, комингсы им разные снятся да штаг-корнаки.

А я каждому предмету название переиначу позабавнее или рифму подберу, вот

оно легче и запоминается.

- Вот вы, - говорю, - и напереиначили так, что теперь в кубрик не

войдешь: сплошные рифмы висят - и речи человеческой не слышно.

А он на меня опять с хитринкой смотрит:

- Так что ж, товарищ комиссар, на корабле дамского общества, слава

богу, нет, самый морской разговор получается, и беды я в том не вижу. Ну,

если б я, скажем, дрался или там цепкой по спине протягивал, как царские

боцмана себе позволяли, тогда ваши возражения были бы понятны. А тут - чего

же особенного?

- Ну, - говорю, - Помпеи Ефимович, уж коли бы вы еще допускали зубы,

чистить, тогда у нас и разговор с вами был бы иной. Мы бы с вами не в каюте,

а в трибунале договорились.

А он смутился и сейчас же отбой:

- Да нет, знаете, я этой привычки и в царском флоте не одобрял, и

теперь не сочувствую. Потому что она увечье дает, кроме того, действительно

обидна для человека, потому что старшему в чине сдачи не дашь. А главное -

никакой от нее пользы для дела, и не всегда дотянешься... Хотя, впрочем, раз

довелось мне видеть, что и такая привычка обернулась во спасение жизни

человеку.

Ну, я примечаю, что у Помпея случай на языке чешется. Я и придрался,

чтоб дать ему разговориться и свободнее себя со мной чувствовать, потому что

дело такое, что официальным подходом не разрешишь, а он сидит на кончике

стула, стесняется, и душевного разговора в такой обстановке не добьешься.

- Как же, - говорю, - так в спасение жизни? Это странно... Может,

поделитесь? Я до подобных историй очень большой охотник. Сейчас я чайку

налажу, вот за чайком и расскажете.

- Нет, - говорит, - спасибо, чайку я вашего не буду. Я знаю - у вас не

чай, а верблюжья моча... то есть я хотел выразиться, что жидкий... Я чай

привык своего настою пить. А вот за папироской расскажу.

Закурили мы, он и рассказывает:

"Я тогда без малого пешком под стол ходил. Плавал в Белом море на такой

посудине, называется "Мария Магдалина". Рейс незавидный: по весне поморов на

промысла развозить, а по осени обратно их в жилые места собирать. Вот

осенние рейсы и мучили, беспокойно очень: у них привычка была - как

напьются, так в спор. Ножи там или топорики - это у них отбиралось, но,

бывало, и кулаком вышибали дух. Это тоже из терпения выводило: на каждого

покойника акт надо и в трех экземплярах. А писал акты первый помощник, очень

не любил писать, непривычное дело.

На них одна управа была - кран. Это капитан придумал, точное средство

было: как драка, так обоих ухватить, животом на лямки, которые лошадей

грузят, - и на краны поднять. У нас два таких крана было, аккурат у мостика.

Болтаются оба, покручивает их, раскачивает, и самолюбием страдают, потому

остальные на них ржут: очень смешные рожи корчили. А на втором часе скучать

начинали. Говорят, печенку выдавливает и в голове кружение. Повернет его

лицом к мостику, - "смилуйтесь, - кричит, - ваше степенство, ни в жисть не

позволю ничего такого!" А капитан твердый был, Игнат Саввич звали. "Виси, -

говорит, - сукин кот, пока всю мечту из головы не выкинешь". Очень они этого

крана боялись.

Вот идем мы как-то, стою я на штурвале и смотрю на бак. А там у двоих

спор вышел, о чем - это не поймешь: они, может, еще в мае месяце спорить

начали. Стоят, плечиками друг в друга уперлись и спорят. "Не веришь,

окаянная душа?" - "Не верю, - говорит, - не бывает такой рыбы". - "Не

веришь?" - "Не верю". - "А по зубам съезжу, поверишь?" - "Все одно не

поверю". Размахнулся тот и ударил. Удивительно мне показалось - такой

ледащий поморишка, а сила какая, значит, правота в нем от самой души

поднялась, - тот так и покатился. Поднялся, утер кровь. "Обратно, - говорит,

- не верю: нет такой рыбы и не могло быть".

Тут капитан им пальчиком погрозил: "Эй, - говорит, - такие-сякие,

поаккуратнее там! Будете у меня на кранах болтаться, как сыры голландские!"

Притихли они, главный спорщик шапку скинул. "Не утруждайтесь, - говорит, -

ваше степенство, это у нас просто разговор промеж себя, а безобразия мы

никакого не позволим". Вижу, замирились будто, еще по стаканчику налили, а я

на воду глаза отвел, вода - что масло, штиль был. Потом слышу - обратно на

баке шум. Стоят эти двое у самого борта, и ледащий опять наседает: "Не

веришь, - говорит, - так тебя распротак?" - "Не верю". - "Хочешь, в воду

прыгну?" - "Да прыгай, - говорит, - все одно не поверю". Не успел Игнат

Саввич матроса кликнуть, как тот на планшир вскочил, и в лице прямо

исступление. "Я, - кричит, - за свои слова жизни решусь! Говори, подлец, в

остатний раз спрашиваю: не веришь?" - "Не, не верю". - "Так на ж тебе, сукин

сын!" - и прыг в воду. А тот перегнулся за борт и кричит: "Все одно не

поверю, хоть тони; нет такой рыбы и не могло быть!"

Ну, пока пароход останавливали, пока шлюпку спускали, Игнат Саввич ему

разными словами дух поддерживал. Но так неудачно с ним получилось, даже

обидно: уши в воде были, не слыхал ничего, видимо. Очень он неловко в воде

был: руки, ноги свесил в воду, и голову тоже, а по-над водой один зад

маячит. Жиру у него в этом месте больше было или просто голова перевесила,

это уж я не скажу, но так и плавал задом наружу, пока шлюпка не подгребла.

Так за зад и вытащили. Подняли его на борт - не дышит, а из норок с носу

вода идет.

Потолковали мы между собой. Качать, говорят, надо, много ли он в воде

был - минут десять всего. Сперва наши матросы качали. Качали, качали и

плюнули. "Кончился, - говорят, - да и не наше вовсе дело пассажиров

откачивать". Тогда поморы взялись. Пошла из него вода пополам со спиртом, но

на ощупь все же недвижимое имущество.

Игнат Саввич сошел с мостика, веки приоткрыл, сердце послушал. "Акт, -

говорит, - составить, вовсе помер, будь он неладен", - и послал меня за

помощником. А тот спал, и так обидно ему показалось, что снова акт, что он в

меня сапогом пустил. Однако вышел, пришел на бак, сам злой до того, что

серый весь стал. Осмотрели карманы, - а известно, что в поморских карманах?

Дрянь всякая, кисет да трубка, крючок там какой-то да деньги в портянке, а

документа вовсе нет. Подумал помощник. "Подымите, - говорит, - его в стоячку

да под локотки поддерживайте, опознавать будем. Подходи по одному!" Стали

пассажиры подходить, помощник каждого спрашивает: "Как ему по фамилии?"

Почешется, почешется помор: "Кто его знает? Божий человек. Нам ни к чему".

Который с ним спорился - того спросили. Трясется весь, говорит: "А пес его

знает. Упористый был покойничек, это верно. А по фамилии не знаю".

Помощник как туча стал. И так это ему обидно показалось - и разбудили,

и акт в трех экземплярах, и по фамилии неизвестно. Смотрел, смотрел на

утопленника - и лицом даже покривился. "Бога, - говорит, - в тебе нет, сукин

ты сын. Ну, откуда я твое фамилие-имя-отчество рожу?" - да с последним

словом от всей своей обиды как двинет утопленника в скулу - так два зуба

враз и вылетели. А с зубами вместе, обратите внимание, и остатняя вода, что

в горле стояла и дышать мешала. Открыл покойник глаза и пошатнулся. Дошел до

своего мешка, приткнулся головой и уснул. Видимо, утомился очень. После

помощник ему весь свой спирт даром отдал, очень обрадовался, что тот его от

акта выручил.

Но это только раз за всю мою жизнь я и видел, чтоб от битья польза

была. А от соленых слов, наоборот, никогда вреда не бывает".

Посмеялся я над его рассказом, сам ему тоже для установления отношений

кой-какую историйку рассказал, - вижу, перестал Помпеи меня бояться. Я опять

его по душам убеждаю: так и сяк, ликвидируйте вы эту свою привычку, вам на

корабле и цены не будет. Бросают же люди курить - и ничего.

А он на меня опять с хитринкой смотрит и говорит:

- Это смотря сколько той привычке лет. Мне, товарищ комиссар, пятый

десяток идет, это не жук плюнул. Были мы в девятьсот двенадцатом в Бомбее,

так там, как из порта выйти - налево, у ихнего храма, факир на столбу стоял

и не присаживался, а продовольствовался чашкой риса в день. Англичане

косились, косились, - сняли со столба, положили в койку на самолучших

пружинах и обедом накормили. Заскучал факир и погас, как свечка. А всего

пять лет стоял, пять лет привычки имел. А я двадцать лет привычку имею,

легко не отвыкнешь. Вы мне лучше определите срок, я чего-нибудь сам

придумаю. И притом вопрос: как это - совсем отвыкать или только от

полупочтенных слов? Скажем, безобидные присловья допускаются?

- Отвыкайте, - говорю, - лучше сразу совсем. А безобидные пусть у вас в

резерве будут, когда вас прорвет, тогда их и пускайте.

Договорились. И началась новая эпоха: и точно, нормальной, скажем,

брани больше от Помпея Ефимовича никто не слышит. Но как-то так он сумел и

обыкновенные слова поворачивать, что слушаешь его - в отдельности будто все

слова пристойные, каждое печатать можно, - а в целом и по смыслу - сплошная

матерщина. Меня даже любопытство взяло. Постоял я раз на одном аврале -

шлюпки подымали, - послушал внимательно и понял его приемчик. Он весь этот

свой синтаксис - в тридцать три света, да в мутный глаз, да в Сибирь на

каторгу, в печенку, в селезенку - в речи оставил, и хоть прямых

непечатностей нет, но до того прозрачный смысл получается, хоть святых вон

выноси. Да вслушиваюсь, - он еще какие-то иностранные слова вставляет, так и

пестрит все ими. После я дознался: оказывается, он два вечера к старшему

врачу ходил, все полупочтенные слова у него по-латыни раздобыл, на бумажку

списал - и без запинки ими пользуется. Комсомольцы прямо вой подняли. "Что

же, - говорят, - товарищ комиссар, еще хуже стало! Раньше, бывало, поймешь,

хоть фыркнешь, а теперь покроет по-латыни - и вовсе не разберешь, что к

чему!.."

Тут я рассердился, зову его опять в каюту и очень строго ему говорю:

- Вы, - говорю, - меня обманули, иначе говоря, взяли на пушку. Чтоб

никаких слов - латинских ли, французских ли - я более от вас не слыхал,

понятно? И объясните вы мне, за-ради бога, Помпеи Ефимович: балуетесь ли вы

из упрямства, или в самом деле такая в вас устойчивая идеология, будто на

корабле без матерей не обойтись, хотя бы и иностранного происхождения?

Вздохнул Помпеи Ефимович, смотрит на меня с отвагой отчаяния:

- По правде говорить, товарищ комиссар?

- Конечно, по правде, мы оба не маленькие.

- Ну, коли по правде, то идеология. И поскольку вы ставите вопрос не на

принципиальное ребро, а по совести, позвольте с вами говорить не как с

комиссаром корабля, а как с балтийским матросом. Тем более, вы какого года

призыва?

- Девятьсот двенадцатого, - говорю.

- Ну вот. А я - девятисотого и в двенадцатом году уже четвертую

кампанию в боцманах ходил, так что вы передо мной вроде, извините, как

салажонок. Но раз вы все-таки настоящую флотскую службу захватили, то вполне

должны понимать, что с морем без соленого слова никак не выйдет. Оно его

любит, море-то. Раз человек лается, значит, у него в душе еще отвага и он

непреклонен. Вот, скажем, на шлюпке идешь, два рифа взял, а волна... (тут он

сказал, какая волна) - словом, упаси бог. Прикроет она шлюпку,

сидишь-сидишь, и дыхание испортилось, а вода все на тебе одеялом. Послабже

человек или кто с новобранства не обучен - тот взмолится. Ну и пропал. А как

загнешь в три переверта с гаком из последнего дыхания - изо рта пузыри

пойдут, а в каждом пузырьке соленое слово. В самую его мокрую душу угадаешь,

моря-то. А душа у моря хмурая, серьезная - ее развеселить надо... Волна и

отступит - значит, мол, жив еще человек, коль так лается.

- Ну, - отвечаю, - Помпеи Ефимович, это какая-то мистика или

художественный образ. Вы же кроете не стихию, а нормальных живых людей! А у

них своя психика.

- Могу и насчет людей пояснить. Вот, скажем, увидишь, как настоящий

марсофлот в шторм за бортом конец ловит, того и гляди, сорвется - как тут в

восхищение не прийти? От восхищения и загнешь, и тому за бортом лестно:

значит, от души его смелость оценили. Или, скажем, бодрость духа. Ее соленые

слова, знаете, на какую высоту подымают? Вот упал человек за борт, ошалел,

пока шлюпка дойдет, у него все гайки отдадутся. А пошлешь ему с борта

что-нибудь необычное да повеселее, смотришь, и спас человека: поверху

плавает и сам ругается для бодрости. Или на скучной работе: дерет, дерет

человек кирпичом палубу, опротивело ему, думает - скорей бы второй помощник

пробежал, может, отчудит чего посмешнее. А я тут как тут - там подбодришь

кого, тут кого высмеешь, здесь этак с ходу веселое словечко кинешь, -

обежишь корабль, вернешься, а они прямо искры из настила кирпичом высекают,

крутят головами и посмеиваются. Или растерялся матрос, не за то хватается,

того гляди, ему пальцы в канифас-блок втянет, - чем его в чувство привести?

Опять-таки посторонним воздействием. Очень много могу привести вам примеров,

когда плотный загиб пользу приносит. Только во всех этих случаях, обратите

внимание, обычная брань не поможет. Я и сам против тех, кто три слова

сызмальства заладил и так ими и орудует до седых волос. Слова и соленые

приедаются, а действовать на психику надо неожиданностью и новизной оборота.

Для этого же надо в себе эту способность развивать постоянной тренировкой и

другим это искусство передавать.

Выслушал я его и резюмирую:

- Да, это развернутая идеология. Целая теория у вас получается. Только

она, - говорю, - для Красного флота никак не подходит.

А он уже серьезно и даже с печалью говорит:

- Я и сам вижу, что не подходит. И потому прошу вас ходатайствовать

перед высшим командованием Об увольнении меня в бессрочный отпуск... Вы же

мне все пути отрезаете и даже не допускаете замены безобидным присловьем

или, скажем, иностранного происхождения. Мне это крайне тяжело, потому что с

флотом я за двадцать лет свыкся и на берегу буду болтаться, как бревно в

проруби, без всякого применения. Но решать, видимо, следует именно так.

У меня прямо сердце переворачивается. Вижу, Помпеи наш в самом деле

ничего С собой сделать не может, раз решается сам об увольнении просить. А

отпускать его страсть не хочется. Ах ты, думаю, будь оно неладно! И лишаться

такого марсофлота прямо преступно для новых кадров, и оставить нельзя - куда

же его, к черту, с такой идеологией? А он продолжает:

- Главное дело, я чувствую, что, коли б не это наше расхождение мнений,

от меня флоту большая польза была бы. Я тут среди ваших комсомольцев

присмотрел людей вполне подходящих, дали б мне волю, я бы из них настоящих

матросов сделал, только своим, конечно, способом. Но раз Советская власть

такого разговора на палубе не одобряет, я прямо тебе скажу, Василий Лукич,

как матрос матросу: против Советской власти я не пойду. Вот и приходится

корабль бросать.

Вдруг меня будто осенило.

- Это, - говорю, - ты правильно сказал: Советская власть такого

разговору не одобряет. И я вот тебе тоже как матрос матросу признаюсь: я

ведь - что греха таить? - сам люблю этажей семь построить при случае. Но

приходится сдерживаться. Стоишь, смотришь на какой-либо кабак, а самого так

и подмывает пустить в господа бога и весь царствующий дом, вдоль и поперек с

присвистом через семь гробов в центр мирового равновесия...

Конечно, сказал я тогда не так, как вам передаю, а несколько

покрасочнее, но все же вполсилы. Пустил такое заклятье, вроде как

пристрелочный залп, - эге, вижу, кажется, с первого залпа у меня накрытие:

подтянулся мой Помпей, уши навострил, и в глазах уважение:

- Плотно, Василий Лукич, выражаешься, приятно слушать.

Так, думаю, правильный подход нащупал. А сам рукой махнул и огорчение

изображаю:

- Ну, мол, это пустяк. Вот в гражданской я действительно мог: бывало,

как зальюсь - восемь минут и ни одного повтора. Ребята заслушивались. А

теперь практики нет, про себя приговариваешь, а в воздух слов не выпускаешь.

Помпеи на меня недоверчиво так посмотрел:

- Заливаешь, Василий Лукич, хоть и старый матрос. Восемь минут! У нас

на "Богатыре" на что боцман ругатель был, а и то на шестой минуте

повторяться начинал.

- Нет, - говорю, - восемь. Не веришь? - Не верю.

- Не веришь?

- Нет, - мотает головой. - Я свое время не считал, но так полагаю, что

и мне восьми минут не вытянуть.

- Ну, - говорю, - восьми, может, и я сейчас не вытяну, отвык без

практики, но тебя все-таки перекрою.

Смеется Помпеи, а мне только того и надо.

- Не срамись, - говорит, - лучше, Василий Лукич! Вот с "Богатыря"

боцман меня бы перекрыл, а боле никого я на флотах не вижу.

- Ах, так, - говорю и вынимаю из кителя часы. - Давай спориться!

Только, чур, об заклад: коли ты меня перекроешь, дозволю тебе в полный голос

по палубе разговаривать. А я перекрою - тогда уж извини: чтоб никаких слов

никто от тебя боле не слышал: ни я, ни военморы, ни вольнонаемные.

Он на меня смотрит и, видимо, не верит:

- Ты что, комиссар, всерьез?

А я китель расстегнул, кулаком по столу ударил, делаю вид, что страшно

разгорячился.

- Какие могут быть шутки! Ты мне самолюбие задел, а я человек горячий.

Принимаешь заклад или боишься?

- Я боюсь?.. Принимаю заклад! Посмотрим!

Хлопнули мы по рукам, стали договариваться. Он выставил вопрос о судье

- кого позвать - и предложил старшего помощника: он, говорит, хоть нынче

остерегается по тем же обстоятельствам, но разбирается в этом деле вполне. Я

судье отвод - неловко, мол, мне, как комиссару, такие арии перед

комсоставом, и какой вопрос может быть о судье, если два балтийских матроса

на совесть спорятся?

Тогда с его стороны еще затруднение:

- Неправильно получается: как же так, с бухты-барахты? Кого же крыть и

по какой причине? Сам понимаешь, для этого дела надо ведь в запал прийти.

- Меня, - говорю, - крой, что я тебе жизнь порчу. А я послушаю,

наверное, сам с того обозлюсь. Начали, что ли?

- Пускай, - говорит, - секундомер с первым залпом!

Поправился в кресле - и дал первый залп.

Ну, я прислушиваюсь. Все в порядочке: начал он, как положено, с

большого загиба Петра Великого, все боцмана так начинали. Потом на мою родню

навалился. Всех перебрал до седьмого колена, про каждую прабабку

характеристику сказал, и все новое, и на другой галс повернул, - меня самого

в работу взял, а я вижу - одна тактическая ошибка у него есть. Третья минута

пошла, а он все мной занимается: и рында-буленем, и фор-брамстеньгой, и в

разные узлы меня завязывает, и каждой моей косточке присловье нашел, и все в

рифму - заслушаешься. Отработал он этот участок - на небеса перекинулся,

стал господа бога и приснодеву Марию тревожить, как будто и не он это на

коленках перед стулом стоит. Кроет в двенадцать апостолов, в сорок

мучеников, во всех святых, - а я опять на карандаш беру: еще одну

тактическую ошибку мой Помпеи допустил, вижу - у меня фору добрая минута

будет. Потом вновь на землю спустился, начал чины перебирать, от боцманмата

до генерал-адмирала и управляющего морским министерством. Словом, шестая

минута пошла, и он, вижу, начинает ход сбавлять, вот-вот заштилеет.

Посматривает на часы и пальцем тычет - сколько, мол, там?

- Шесть, - говорю, - крой дальше, Помпеи Ефимович.

Тут он опять ветер забрал, понесся: новую жилу нашел - все звериное

царство на моих родственников напустил: и медведей, и верблюдов, и крыс, и

перепончатых стрекоз. Этого ему еще на минуту хватило, но, вижу, в глазах у

него растерянность, и рифм уже меньше, и неожиданностей не хватает. Потом

слышу - опять митрополита санктпетербургского и ладожского помянул.

- Стоп, - говорю и секундомер нажал. - Было уже про митрополита.

Он осекся, замолк, дух переводит, на меня смотрит.

- Было, - говорю, - было, Помпеи Ефимович. Ты его еще с динамитом

срифмовал и обер-церемониймейстером переложил, верно?

- Правильно, - сознается, - было. Сколько там вышло?

- Восемь минут семнадцать секунд. Перекрыл ты богатырского боцмана.

Ну-ка, я рюриковскую честь поддержу. Бери часы.

Ну, набрал я воздуху в грудь и начал.

Если б вам все это повторить, многих из вас тут же бы до жвакагалса

стравило. Потому что я все свои знания в этой области мобилизовал и все силы

напряг, ибо ставка была уж очень большая: нужный для флота человек.

Прошел я по традиции и для времени петровский загиб, нажимаю дальше, аж

весла гнутся, а на ходу все его тактические ошибки в свою пользу учитываю.

Одна, что он двенадцать апостолов в кучу свалил, - а я каждого по

отдельности к делу приспособил. Также и сорок мучеников, кого сумел

припомнить, в розницу обработал. А у них имена звучные, длинные - как

завернешь в присноблаженного и непорочного святого Августина или в святых

отец наших Сергия и Германа, валаамских чудотворцев - глядишь, пять секунд

на каждом и натянешь. Друга

Рассказы капитана 2-го ранга В.Л.Кирдяги * КОГО СЧИТАТЬ ПЬЯНЫМ? / Соболев, Леонид // Мириады

КОГО СЧИТАТЬ ПЬЯНЫМ? - Был у нас на крейсере гвардейского экипажу "Олег" старший офицер с такой фами...двадцатых годах появилась у нас на Балтийском флоте эпидемия: психи. Что это за явление? А вот что.// russian-10-50.myriads.ru

Леонид Соболев

Рассказы капитана 2-го ранга В.Л.Кирдяги

КОГО СЧИТАТЬ ПЬЯНЫМ?

- Был у нас на крейсере гвардейского экипажу "Олег" старший офицер с

такой фамилией, что новобранцы хорошо если к рождеству Христову ее

заучивали, - старший лейтенант Монройо Феррайо ди Квесто Монтекули. Матросы

промеж себя его звали флотским присловьем: "Тое-мое, зюйд-вест и каменные

пули", а короче просто - "Тое-мое"...* Предок не то французских моряков, не

то итальянских, которые на службу Петру Первому подались. Так вот у него

своя теория была, какого матроса считать пьяным. Если матрос к отходящей

шлюпке своими ногами из города дошел, по трапу поднялся и хоть кой-как, но

фамилию и номер увольнительной жестянки доложил - он беспрепятственно мог

идти в кубрик. Более того, если Тое-мое сам при возвращении с берега

присутствовал, он еще и похвалит: "Молодец, - скажет, - сукин сын, меру

знаешь, иди отсыпаться"... Пьяным у него считались те, кого матросы к шлюпке

на руках принесут, на палубу из нее горденем подымут, как кули с мукой, и

потом на бак снесут. Там их, как дрова, на брезент складывали, чтобы палубу

не гадили.

______________

Моноре-Дюмон, Пантон-Фантон де Верайон, барон Гойнинген-Гюне или даже

Гогенлоэ-Шилонфюрст, кого матросы переиначили в "Голыноги, шилом хвист". Но

такой звучной фамилии в списках российского императорского флота не

значилось. - Л.С.

Разницу эту он сам установил и твердо соблюдал. Вот, скажем, был у нас

водолаз Парамонов, косая сажень в плечах и глотка - для питья

соответственная.

Взошел он на палубу, а его штормит - не дай бог: с борта на борт

кладет, того гляди - грохнется. Тое-мое вахтенному офицеру мигнул - мол, на

бак! А Парамонов, хоть чуть жив, разобрался. Вытянулся во фронт, стоит,

покачивается, будто грот-мачта в шторм, с амплитудой градусов в десять, и

вдруг старшому наперекор:

- А я, вашскородь, не пьяный. Я до шлюпки в тютельку дошел. И, ежели

желаете, даже фамилию вашу произнесу...

Мы так и ахнули: рванет он сейчас "Тое-мое, зюйд-вест и каменные

пули"!.. Ан нет: набрал в грудь воздуху и чешет:

- Старший лейтенант Монр... ройо... Ферр... райо... ди Квесто...

Монтеку... ку*... кули, во какая фамилия!

______________

Усмехнулся Тое-мое, полез в кошелек, вынул рубль серебряный и дает

Парамонову, а вахтенному офицеру:

- Запишите, - приказывает, - разрешаю внеочередное увольнение! - Потом

к остальным повернулся: - Глядите, - говорит, - вот это матрос! Не то что

вы, свиньи... - И пошел, и пошел каждому характеристику давать.

А с пьяными разборка у него утром бывала, перед подъемом флага. Придет

на бак, а они уже во фронте стоят и покачиваются. Вот он и начинает, говоря

по-нынешнему, проводить политработу.

- Ты что, впервые надрался? - спрашивает.

Матрос думает-думает, как лучше ответить, и скажет:

- Так точно, вашскородь, впервой. Никогда так не случалось.

- Ах, так! Впервой?.. Двадцать суток мерзавцу без берега, чтобы знал,

как пить!.. Ну, а ты?

Другой, понятно, учитывает ситуацию, с ходу рапортует:

- Простите, вашскородие, не сообразил. Пью-то я справно, а тут корешей

повстречал, будь им неладно, ну и не рассчитал... А то я завсегда своими

ногами дохожу, а чтобы горденем подымали, такой страм впервой случился, ваше

высокоблагородие, кореши это подвели...

Тое-мое, зюйд-вест бровками поиграет:

- Та-ак... Двадцать суток. Да не без берега, а строгого ареста! Пять -

на хлебе и воде!.. Я тебя научу, мерзавец: пить не умеешь, а хвастаешь!

Ну, это все времена давние-передавние, а ведь и в нашем-то

рабоче-крестьянском флоте я тоже кое-каких суффиксов по этой части

навидался.

Начать-то надо, пожалуй, сбоку. В двадцатых годах появилась у нас на

Балтийском флоте эпидемия: психи. Что это за явление? А вот что.

Читайте далее: СУФФИКС ВТОРОЙ

И т.д.

Рассказы капитана 2-го ранга В.Л.Кирдяги * ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПОДХОД / Соболев, Леонид // Мириады

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПОДХОД Самый поразительный случай за годы моей политработы был, пожалуй, в тысяча дев...гробные рыданья, всегда животворяще господа, не свернул. С трудом я эту заразу в себе ликвидировал.// russian-10-50.myriads.ru

Рассказы капитана 2-го ранга В.Л.Кирдяги

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПОДХОД

Самый поразительный случай за годы моей политработы был, пожалуй, в

тысяча девятьсот двадцать втором году на учебном судне.

Вот много говорится об индивидуальном подходе к людям, что, мол, всех

под одну гребенку равнять нельзя и в воспитательной работе обязательно надо

учитывать особые свойства самого человека. Так вот, в первые годы моего

комиссарства я раз с отчаяния такой индивидуальный подход загнул, что теперь

вспомню - и сам удивляюсь.

Однако результаты оказались выше всех ожиданий, и сохранил я для

Красного флота одного очень ценного человека.

Был тогда у нас на учебном корабле вторым помощником командира Помпеи

Ефимович Карасев. Собственно, настоящее его имя было Помпий, но в

семнадцатом году, пользуясь гражданскими правами, он это имя во всех

документах переделал на Помпея и даже соответственно перенес день своего

ангела с седьмого июля на двадцать третье декабря. Пояснил он это тем, что

имя Помпий очень смахивает на пожарную помпу, чем при царском режиме ему

порядком надоедали корабельные шутники, а Помпей много благозвучнее и даже

имеет флотский оттенок, потому что, как услышал он это на лекции в

гельсингфорсском матросском клубе, некий римский воевода Помпей одержал

морскую победу, и следственно, тоже был военным моряком.

Должность второго помощника командира в те годы мало чем отличалась от

должности главного боцмана - как говорится, свайки, драйки, мушкеля, шлюпки,

тросы, шкентеля, - и поскольку боцман у нас, по мнению Помпея, был слабоват,

он сам круглые сутки катался по кораблю шариком на коротеньких своих ножках,

подмечал неполадки и "военно-морской кабак" и по поводу этого беспрерывно

извергал сквернословие, весьма, надо признаться, затейливое. Так же подавал

и команды на аврале: в команде, скажем, пять слов, а у него - пятнадцать, и

остальные десять все посторонние. Прямо удивляешься, откуда что берется...

Правда, плавал он к тому времени более двадцати лет и на этом же корабле с

девятьсот восьмого года в боцманах ходил. До того он к этому диалекту

привык, что иначе ни на какую тему говорить не мог, и раз я просто

поразился, в каких случаях он на нем изъясняется.

Заработался я как-то ночью, слышу восемь склянок, ну, думаю, Помпеи

Ефимович, наверное, уже на ногах, он позднее четырех утра на палубу не

выскакивал. А мне надо было ему сказать о покраске библиотеки. Ну, пошел я к

нему в каюту, - а каюта у него была своеобразная: на столе ни чернильницы,

ни бумажки, ни книжки, чистый стол, как шканцы, палуба вымыта и медяшка

грелки собственноручно надраена, а на грелке вечно чайник стоит. Пользовался

он каютой только для того, чтобы с полуночи до четырех и после обеда до

разводки на работы поспать и вечерком - часок чайку попить. Тогда стелил он

на письменный стол газетку, снимал с грелки чайник, где с утра чай парился,

скидывал китель, доставал из шкафа кружку и сахар - и наслаждался.

Приоткрываю я тихонько дверь, думаю, может, он еще спит, и вижу: стоит

он в исподних на коленках перед стулом - а на стуле крохотная иконка

(вероятно, в нерабочее для нее время она в шкафу вместе с сахаром лежала) -

и истово крестится. Вы скажете, мне бы следовало в это дело вмешаться, но к

этим пережиткам тоже надо было подход иметь, а тут человек скромно

отправляет культ в своей каюте, не мешая службе, агитацией религиозной не

занимается, - ладно, думаю, при случае воздействую осторожно.

Хотел уже дверь прикрыть, но донеслась тут до меня его молитва, я чуть

не фыркнул: увлекся мой Помпеи, меня не видит и причитает у иконки, да

как!.. В той же пропорции, что с командами - пять слов молитвы, а десять

посторонних. Жалуется богу на командира, что тот ему зря фитиль вставил за

беспорядок на вельботе, - и попутно как рванет командирскую бабушку в

тридцать три света, в иже херувимы, в загробные рыданья и пресвятую деву

Марию, и вслед за тем - молитву о смягчении сердца власть имущих, поминая

царя Давида и всю кротость его.

Ну, конечно, господу богу обращаться ко мне, как к комиссару корабля, с

претензиями на второго помощника было неудобно, и от него я жалоб не слышал.

А вот от комсомольцев мне за Помпея порядком приходилось. Особенно горячился

комсомольский отсекр Саша Грибов. Это был год первого комсомольского набора

на флот, и почти все ученики машинной школы, что у нас на корабле плавали,

недавно еще были комсомольскими работниками не ниже уездного масштаба, а

Помпеи их благословляет с утра до вечера. Конечно, обидно. На собраниях

шумят, ставят вопрос о списании Помпея с корабля как пережитка, словом, что

ни день, то к командиру - рапорт, а к комиссару - постановление

комсомольского бюро. Я Грибову объясняю:

- Товарищ дорогой, у нас военный флот, а не губернская конференция,

пора уж, в самом деле, привыкать. Вы бы лучше, чем шум подымать, помогли бы

мне - провели бы со своей стороны воспитательную работу над стариком. Народ

вы молодой, флота не знаете, учить вас морскому делу надо. А где мы другого

такого специалиста по шлюпкам, парусам, тросам и прочим премудростям найдем?

В учебниках не все написано, а в нем двадцатилетний опыт. Кто вас так научит

узлы вязать, краску составлять, фигурные маты плести?

- Да вот о матах-то я и толкую, - говорит Грибов, - он, товарищ

комиссар, не плести маты нас учит, а загибать их. Вы послушайте, как наши

комсомольцы в быту стали говорить: через два слова в треть - загиб. Думают,

это настоящий флотский шик и есть, а как их разубедишь, когда живой пример

перед глазами, тем более комсостав?

Ну, я вижу, вопрос перерастает в политическую плоскость - Помпеи и

впрямь у меня молодое пополнение портит. А на комсомольцев в те годы с

разных сторон влияли: жоржики, которых с флота еще не всех повыкидали,

татуировочку насаждают, блатной лиговский язык прививают, якобы флотский.

Иной раз слушаешь - передовой комсомолец, недавно еще где-либо у себя в

Калуге новый быт насаждал, - а тут из-под бескозырки чуб выпустит, клеш в

семьдесят два сантиметра закатит и говорит примерно так: "Чьто ж, братва,

супешнику счас навернем, с коробочки потопаем, прокинем нынче по Невскому,

бабца какого наколем - и закройсь в доску до понедельника". Я раз их собрал,

высмеял, а о "коробке" специально сказал. "Вы, - говорю, - на этом корабле в

бой за Советскую власть пойдете, на корабле живете, учитесь, а нужно - и

умирать будете, а вы такое гордое слово - корабль - в "коробку" унизили". И

рассказал им попутно, как русские матросы в старое время и в гражданской

войне кораблем своим гордились и сами с ним на дно шли, как в Новороссийске

над этими "коробками" тяжелыми мужскими слезами плакали, когда их топить

пришлось... Ну, дошло это до комсомольского сердца, и слово "коробка" у нас

действительно исчезло, а прочий лиговский язык никакой борьбы не выдерживал.

А тут еще Помпеи мат культивирует, борьба на два фронта получается...

Вызвал я его к себе в каюту, посадил в кресло и начал проводить

политработу:

- Так и так, Помпеи Ефимович, грубая брань унижает не того, в кого она

направлена, а того, кто ее произносит. Это, - говорю, - в царском флоте было

развито как неуважение к личности трудящегося, а в наших условиях на

матерщинника смотрят как на некультурный элемент. Словом, чтобы не

действовать административно, я вам не предлагаю в порядке приказа изжить

матерную брань, а говорю по-хорошему: будьте сознательны, бросьте это дело.

Говорю, а сам вижу - слова мои в него, как в стенку, ни до души, ни до

сознания не доходят: сидит мой Помпеи, красный, потный, видимо, мучается, да

и побаивается - для него комиссар страшнее командира. Нет, думаю, не тот у

меня подход, надо эти лозунги бросить. Я на другой галс лег - объясняю

попросту, задушевным тоном: молодежь, мол, теперь иная, это не серые

новобранцы с деревни, а комсомольцы, у каждого своя гордость, и им обидно.

Это нам с вами, говорю, старым морякам, как с гуся вода, - покроют, - и не

встряхнешься. А им внове, надо же понимать.

Слушал, слушал Помпеи Ефимович, потом на меня глазки поднял, - а они у

него такие маленькие были, быстрые и с большой хитринкой.

- Так, товарищ же комиссар, они приобыквут! Многие уже теперь понимают,

что я не в обиду и что никакого неуважения их личности не выказываю.

Наоборот, иной сам чувствует, что это ему в поощрение или в пояснение. И

работать веселей, а то все швабры да щетки, чистоль да тросы изо дня в день

- прискучает. Опять же, скажем, терминология: эти самые ваши комсомольцы по

ночам морскими терминами бредят, комингсы им разные снятся да штаг-корнаки.

А я каждому предмету название переиначу позабавнее или рифму подберу, вот

оно легче и запоминается.

- Вот вы, - говорю, - и напереиначили так, что теперь в кубрик не

войдешь: сплошные рифмы висят - и речи человеческой не слышно.

А он на меня опять с хитринкой смотрит:

- Так что ж, товарищ комиссар, на корабле дамского общества, слава

богу, нет, самый морской разговор получается, и беды я в том не вижу. Ну,

если б я, скажем, дрался или там цепкой по спине протягивал, как царские

боцмана себе позволяли, тогда ваши возражения были бы понятны. А тут - чего

же особенного?

- Ну, - говорю, - Помпеи Ефимович, уж коли бы вы еще допускали зубы,

чистить, тогда у нас и разговор с вами был бы иной. Мы бы с вами не в каюте,

а в трибунале договорились.

А он смутился и сейчас же отбой:

- Да нет, знаете, я этой привычки и в царском флоте не одобрял, и

теперь не сочувствую. Потому что она увечье дает, кроме того, действительно

обидна для человека, потому что старшему в чине сдачи не дашь. А главное -

никакой от нее пользы для дела, и не всегда дотянешься... Хотя, впрочем, раз

довелось мне видеть, что и такая привычка обернулась во спасение жизни

человеку.

Ну, я примечаю, что у Помпея случай на языке чешется. Я и придрался,

чтоб дать ему разговориться и свободнее себя со мной чувствовать, потому что

дело такое, что официальным подходом не разрешишь, а он сидит на кончике

стула, стесняется, и душевного разговора в такой обстановке не добьешься.

- Как же, - говорю, - так в спасение жизни? Это странно... Может,

поделитесь? Я до подобных историй очень большой охотник. Сейчас я чайку

налажу, вот за чайком и расскажете.

- Нет, - говорит, - спасибо, чайку я вашего не буду. Я знаю - у вас не

чай, а верблюжья моча... то есть я хотел выразиться, что жидкий... Я чай

привык своего настою пить. А вот за папироской расскажу.

Закурили мы, он и рассказывает:

"Я тогда без малого пешком под стол ходил. Плавал в Белом море на такой

посудине, называется "Мария Магдалина". Рейс незавидный: по весне поморов на

промысла развозить, а по осени обратно их в жилые места собирать. Вот

осенние рейсы и мучили, беспокойно очень: у них привычка была - как

напьются, так в спор. Ножи там или топорики - это у них отбиралось, но,

бывало, и кулаком вышибали дух. Это тоже из терпения выводило: на каждого

покойника акт надо и в трех экземплярах. А писал акты первый помощник, очень

не любил писать, непривычное дело.

На них одна управа была - кран. Это капитан придумал, точное средство

было: как драка, так обоих ухватить, животом на лямки, которые лошадей

грузят, - и на краны поднять. У нас два таких крана было, аккурат у мостика.

Болтаются оба, покручивает их, раскачивает, и самолюбием страдают, потому

остальные на них ржут: очень смешные рожи корчили. А на втором часе скучать

начинали. Говорят, печенку выдавливает и в голове кружение. Повернет его

лицом к мостику, - "смилуйтесь, - кричит, - ваше степенство, ни в жисть не

позволю ничего такого!" А капитан твердый был, Игнат Саввич звали. "Виси, -

говорит, - сукин кот, пока всю мечту из головы не выкинешь". Очень они этого

крана боялись.

Вот идем мы как-то, стою я на штурвале и смотрю на бак. А там у двоих

спор вышел, о чем - это не поймешь: они, может, еще в мае месяце спорить

начали. Стоят, плечиками друг в друга уперлись и спорят. "Не веришь,

окаянная душа?" - "Не верю, - говорит, - не бывает такой рыбы". - "Не

веришь?" - "Не верю". - "А по зубам съезжу, поверишь?" - "Все одно не

поверю". Размахнулся тот и ударил. Удивительно мне показалось - такой

ледащий поморишка, а сила какая, значит, правота в нем от самой души

поднялась, - тот так и покатился. Поднялся, утер кровь. "Обратно, - говорит,

- не верю: нет такой рыбы и не могло быть".

Тут капитан им пальчиком погрозил: "Эй, - говорит, - такие-сякие,

поаккуратнее там! Будете у меня на кранах болтаться, как сыры голландские!"

Притихли они, главный спорщик шапку скинул. "Не утруждайтесь, - говорит, -

ваше степенство, это у нас просто разговор промеж себя, а безобразия мы

никакого не позволим". Вижу, замирились будто, еще по стаканчику налили, а я

на воду глаза отвел, вода - что масло, штиль был. Потом слышу - обратно на

баке шум. Стоят эти двое у самого борта, и ледащий опять наседает: "Не

веришь, - говорит, - так тебя распротак?" - "Не верю". - "Хочешь, в воду

прыгну?" - "Да прыгай, - говорит, - все одно не поверю". Не успел Игнат

Саввич матроса кликнуть, как тот на планшир вскочил, и в лице прямо

исступление. "Я, - кричит, - за свои слова жизни решусь! Говори, подлец, в

остатний раз спрашиваю: не веришь?" - "Не, не верю". - "Так на ж тебе, сукин

сын!" - и прыг в воду. А тот перегнулся за борт и кричит: "Все одно не

поверю, хоть тони; нет такой рыбы и не могло быть!"

Ну, пока пароход останавливали, пока шлюпку спускали, Игнат Саввич ему

разными словами дух поддерживал. Но так неудачно с ним получилось, даже

обидно: уши в воде были, не слыхал ничего, видимо. Очень он неловко в воде

был: руки, ноги свесил в воду, и голову тоже, а по-над водой один зад

маячит. Жиру у него в этом месте больше было или просто голова перевесила,

это уж я не скажу, но так и плавал задом наружу, пока шлюпка не подгребла.

Так за зад и вытащили. Подняли его на борт - не дышит, а из норок с носу

вода идет.

Потолковали мы между собой. Качать, говорят, надо, много ли он в воде

был - минут десять всего. Сперва наши матросы качали. Качали, качали и

плюнули. "Кончился, - говорят, - да и не наше вовсе дело пассажиров

откачивать". Тогда поморы взялись. Пошла из него вода пополам со спиртом, но

на ощупь все же недвижимое имущество.

Игнат Саввич сошел с мостика, веки приоткрыл, сердце послушал. "Акт, -

говорит, - составить, вовсе помер, будь он неладен", - и послал меня за

помощником. А тот спал, и так обидно ему показалось, что снова акт, что он в

меня сапогом пустил. Однако вышел, пришел на бак, сам злой до того, что

серый весь стал. Осмотрели карманы, - а известно, что в поморских карманах?

Дрянь всякая, кисет да трубка, крючок там какой-то да деньги в портянке, а

документа вовсе нет. Подумал помощник. "Подымите, - говорит, - его в стоячку

да под локотки поддерживайте, опознавать будем. Подходи по одному!" Стали

пассажиры подходить, помощник каждого спрашивает: "Как ему по фамилии?"

Почешется, почешется помор: "Кто его знает? Божий человек. Нам ни к чему".

Который с ним спорился - того спросили. Трясется весь, говорит: "А пес его

знает. Упористый был покойничек, это верно. А по фамилии не знаю".

Помощник как туча стал. И так это ему обидно показалось - и разбудили,

и акт в трех экземплярах, и по фамилии неизвестно. Смотрел, смотрел на

утопленника - и лицом даже покривился. "Бога, - говорит, - в тебе нет, сукин

ты сын. Ну, откуда я твое фамилие-имя-отчество рожу?" - да с последним

словом от всей своей обиды как двинет утопленника в скулу - так два зуба

враз и вылетели. А с зубами вместе, обратите внимание, и остатняя вода, что

в горле стояла и дышать мешала. Открыл покойник глаза и пошатнулся. Дошел до

своего мешка, приткнулся головой и уснул. Видимо, утомился очень. После

помощник ему весь свой спирт даром отдал, очень обрадовался, что тот его от

акта выручил.

Но это только раз за всю мою жизнь я и видел, чтоб от битья польза

была. А от соленых слов, наоборот, никогда вреда не бывает".

Посмеялся я над его рассказом, сам ему тоже для установления отношений

кой-какую историйку рассказал, - вижу, перестал Помпеи меня бояться. Я опять

его по душам убеждаю: так и сяк, ликвидируйте вы эту свою привычку, вам на

корабле и цены не будет. Бросают же люди курить - и ничего.

А он на меня опять с хитринкой смотрит и говорит:

- Это смотря сколько той привычке лет. Мне, товарищ комиссар, пятый

десяток идет, это не жук плюнул. Были мы в девятьсот двенадцатом в Бомбее,

так там, как из порта выйти - налево, у ихнего храма, факир на столбу стоял

и не присаживался, а продовольствовался чашкой риса в день. Англичане

косились, косились, - сняли со столба, положили в койку на самолучших

пружинах и обедом накормили. Заскучал факир и погас, как свечка. А всего

пять лет стоял, пять лет привычки имел. А я двадцать лет привычку имею,

легко не отвыкнешь. Вы мне лучше определите срок, я чего-нибудь сам

придумаю. И притом вопрос: как это - совсем отвыкать или только от

полупочтенных слов? Скажем, безобидные присловья допускаются?

- Отвыкайте, - говорю, - лучше сразу совсем. А безобидные пусть у вас в

резерве будут, когда вас прорвет, тогда их и пускайте.

Договорились. И началась новая эпоха: и точно, нормальной, скажем,

брани больше от Помпея Ефимовича никто не слышит. Но как-то так он сумел и

обыкновенные слова поворачивать, что слушаешь его - в отдельности будто все

слова пристойные, каждое печатать можно, - а в целом и по смыслу - сплошная

матерщина. Меня даже любопытство взяло. Постоял я раз на одном аврале -

шлюпки подымали, - послушал внимательно и понял его приемчик. Он весь этот

свой синтаксис - в тридцать три света, да в мутный глаз, да в Сибирь на

каторгу, в печенку, в селезенку - в речи оставил, и хоть прямых

непечатностей нет, но до того прозрачный смысл получается, хоть святых вон

выноси. Да вслушиваюсь, - он еще какие-то иностранные слова вставляет, так и

пестрит все ими. После я дознался: оказывается, он два вечера к старшему

врачу ходил, все полупочтенные слова у него по-латыни раздобыл, на бумажку

списал - и без запинки ими пользуется. Комсомольцы прямо вой подняли. "Что

же, - говорят, - товарищ комиссар, еще хуже стало! Раньше, бывало, поймешь,

хоть фыркнешь, а теперь покроет по-латыни - и вовсе не разберешь, что к

чему!.."

Тут я рассердился, зову его опять в каюту и очень строго ему говорю:

- Вы, - говорю, - меня обманули, иначе говоря, взяли на пушку. Чтоб

никаких слов - латинских ли, французских ли - я более от вас не слыхал,

понятно? И объясните вы мне, за-ради бога, Помпеи Ефимович: балуетесь ли вы

из упрямства, или в самом деле такая в вас устойчивая идеология, будто на

корабле без матерей не обойтись, хотя бы и иностранного происхождения?

Вздохнул Помпеи Ефимович, смотрит на меня с отвагой отчаяния:

- По правде говорить, товарищ комиссар?

- Конечно, по правде, мы оба не маленькие.

- Ну, коли по правде, то идеология. И поскольку вы ставите вопрос не на

принципиальное ребро, а по совести, позвольте с вами говорить не как с

комиссаром корабля, а как с балтийским матросом. Тем более, вы какого года

призыва?

- Девятьсот двенадцатого, - говорю.

- Ну вот. А я - девятисотого и в двенадцатом году уже четвертую

кампанию в боцманах ходил, так что вы передо мной вроде, извините, как

салажонок. Но раз вы все-таки настоящую флотскую службу захватили, то вполне

должны понимать, что с морем без соленого слова никак не выйдет. Оно его

любит, море-то. Раз человек лается, значит, у него в душе еще отвага и он

непреклонен. Вот, скажем, на шлюпке идешь, два рифа взял, а волна... (тут он

сказал, какая волна) - словом, упаси бог. Прикроет она шлюпку,

сидишь-сидишь, и дыхание испортилось, а вода все на тебе одеялом. Послабже

человек или кто с новобранства не обучен - тот взмолится. Ну и пропал. А как

загнешь в три переверта с гаком из последнего дыхания - изо рта пузыри

пойдут, а в каждом пузырьке соленое слово. В самую его мокрую душу угадаешь,

моря-то. А душа у моря хмурая, серьезная - ее развеселить надо... Волна и

отступит - значит, мол, жив еще человек, коль так лается.

- Ну, - отвечаю, - Помпеи Ефимович, это какая-то мистика или

художественный образ. Вы же кроете не стихию, а нормальных живых людей! А у

них своя психика.

- Могу и насчет людей пояснить. Вот, скажем, увидишь, как настоящий

марсофлот в шторм за бортом конец ловит, того и гляди, сорвется - как тут в

восхищение не прийти? От восхищения и загнешь, и тому за бортом лестно:

значит, от души его смелость оценили. Или, скажем, бодрость духа. Ее соленые

слова, знаете, на какую высоту подымают? Вот упал человек за борт, ошалел,

пока шлюпка дойдет, у него все гайки отдадутся. А пошлешь ему с борта

что-нибудь необычное да повеселее, смотришь, и спас человека: поверху

плавает и сам ругается для бодрости. Или на скучной работе: дерет, дерет

человек кирпичом палубу, опротивело ему, думает - скорей бы второй помощник

пробежал, может, отчудит чего посмешнее. А я тут как тут - там подбодришь

кого, тут кого высмеешь, здесь этак с ходу веселое словечко кинешь, -

обежишь корабль, вернешься, а они прямо искры из настила кирпичом высекают,

крутят головами и посмеиваются. Или растерялся матрос, не за то хватается,

того гляди, ему пальцы в канифас-блок втянет, - чем его в чувство привести?

Опять-таки посторонним воздействием. Очень много могу привести вам примеров,

когда плотный загиб пользу приносит. Только во всех этих случаях, обратите

внимание, обычная брань не поможет. Я и сам против тех, кто три слова

сызмальства заладил и так ими и орудует до седых волос. Слова и соленые

приедаются, а действовать на психику надо неожиданностью и новизной оборота.

Для этого же надо в себе эту способность развивать постоянной тренировкой и

другим это искусство передавать.

Выслушал я его и резюмирую:

- Да, это развернутая идеология. Целая теория у вас получается. Только

она, - говорю, - для Красного флота никак не подходит.

А он уже серьезно и даже с печалью говорит:

- Я и сам вижу, что не подходит. И потому прошу вас ходатайствовать

перед высшим командованием Об увольнении меня в бессрочный отпуск... Вы же

мне все пути отрезаете и даже не допускаете замены безобидным присловьем

или, скажем, иностранного происхождения. Мне это крайне тяжело, потому что с

флотом я за двадцать лет свыкся и на берегу буду болтаться, как бревно в

проруби, без всякого применения. Но решать, видимо, следует именно так.

У меня прямо сердце переворачивается. Вижу, Помпеи наш в самом деле

ничего С собой сделать не может, раз решается сам об увольнении просить. А

отпускать его страсть не хочется. Ах ты, думаю, будь оно неладно! И лишаться

такого марсофлота прямо преступно для новых кадров, и оставить нельзя - куда

же его, к черту, с такой идеологией? А он продолжает:

- Главное дело, я чувствую, что, коли б не это наше расхождение мнений,

от меня флоту большая польза была бы. Я тут среди ваших комсомольцев

присмотрел людей вполне подходящих, дали б мне волю, я бы из них настоящих

матросов сделал, только своим, конечно, способом. Но раз Советская власть

такого разговора на палубе не одобряет, я прямо тебе скажу, Василий Лукич,

как матрос матросу: против Советской власти я не пойду. Вот и приходится

корабль бросать.

Вдруг меня будто осенило.

- Это, - говорю, - ты правильно сказал: Советская власть такого

разговору не одобряет. И я вот тебе тоже как матрос матросу признаюсь: я

ведь - что греха таить? - сам люблю этажей семь построить при случае. Но

приходится сдерживаться. Стоишь, смотришь на какой-либо кабак, а самого так

и подмывает пустить в господа бога и весь царствующий дом, вдоль и поперек с

присвистом через семь гробов в центр мирового равновесия...

Конечно, сказал я тогда не так, как вам передаю, а несколько

покрасочнее, но все же вполсилы. Пустил такое заклятье, вроде как

пристрелочный залп, - эге, вижу, кажется, с первого залпа у меня накрытие:

подтянулся мой Помпей, уши навострил, и в глазах уважение:

- Плотно, Василий Лукич, выражаешься, приятно слушать.

Так, думаю, правильный подход нащупал. А сам рукой махнул и огорчение

изображаю:

- Ну, мол, это пустяк. Вот в гражданской я действительно мог: бывало,

как зальюсь - восемь минут и ни одного повтора. Ребята заслушивались. А

теперь практики нет, про себя приговариваешь, а в воздух слов не выпускаешь.

Помпеи на меня недоверчиво так посмотрел:

- Заливаешь, Василий Лукич, хоть и старый матрос. Восемь минут! У нас

на "Богатыре" на что боцман ругатель был, а и то на шестой минуте

повторяться начинал.

- Нет, - говорю, - восемь. Не веришь? - Не верю.

- Не веришь?

- Нет, - мотает головой. - Я свое время не считал, но так полагаю, что

и мне восьми минут не вытянуть.

- Ну, - говорю, - восьми, может, и я сейчас не вытяну, отвык без

практики, но тебя все-таки перекрою.

Смеется Помпеи, а мне только того и надо.

- Не срамись, - говорит, - лучше, Василий Лукич! Вот с "Богатыря"

боцман меня бы перекрыл, а боле никого я на флотах не вижу.

- Ах, так, - говорю и вынимаю из кителя часы. - Давай спориться!